“该项目提交的勘查设计资料齐全,治理区域划分合理,生态保护修复工程和生物措施可行,工期安排合理……”在汾渭平原部分历史遗留露天矿山生态修复设计项目评审会上,专家给出这段评语,让承担该项目的河南省资源环境调查二院矿产与环境分院职工们开心的笑了。

画好线路图

汾渭平原部分历史遗留露天矿山生态修复设计项目,为中央重点生态保护修复治理专项资金项目,涉及河南省洛阳市洛龙区、新安县、偃师市和三门峡市湖滨区四个区块,治理图斑共51个,总治理面积达194.09公顷。

“该项目主要是通过地质环境调查、土地利用调查、植被调查、地形测量等手段,提出保护和修复对策,形成设计成果,为下步开展修复治理提供技术支撑。”二院矿产与环境分院院长张记飞介绍说。

为这样一个“高大上”项目做设计,该院推行了“三步走”方法,在技术保障方面,采用以无人机航拍为主,人工运用RTK测量技术为辅的调查方法进行作业;在制度保障方面,建立了施工管理、安全技术、工程监测、环境保护、资金管理等措施;在进度保障方面,搁置平均分配项目的办法,实行“竞先分配”制,就是三个作业小组在确保作业质量的情况下,谁干得快谁就可以多干。当然了,多干是和报酬挂钩的。

困难前有招

5月中旬的一天,三门峡湖滨区,烟雨蒙蒙。一条通往山野的小路上,作业人员深一脚浅一脚的向作业点走去,身着红色的工作服,如一团火焰,在山野里闪动。大伙赶到各自作业点后,开始了一天的测量测绘工作。“这个项目任务紧,我们早上7点出工,天黑才回去,每天作业十几个小时,像今天的天气都不休息。”项目负责人李好飞指着天空说道。

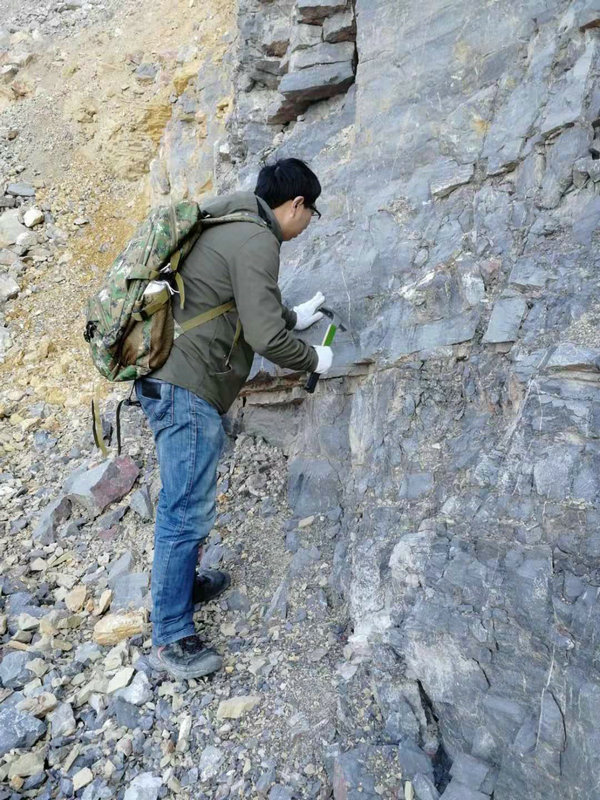

在新安县作业区,技术人员同样面临着不少困难,有的山路险,有的矿山边坡陡,有的露天矿山面积大。对于这种情况,调查人员能用人工测量就用人工测量,人到不了的地方就用无人机测量。

由于该区多数矿山开采时间长,废渣面积大,而且厚簿度也不一致,为计算废渣量造成了困难。但是,如果用工程钻机开挖测量,不仅增加了作业成本,也会耽误工期。为此,教授级高级工程师赵东一会爬上坡顶,一会下入矿底,仔细观察着地形地貌。“办法有了!”赵东对大伙说:“这一带废渣比较松软,测量废渣的厚度,我们可以用工具进行开挖,这样不但能节省成本,还能加快作业进度。”大伙一听,认为方法可行,纷纷挥动铁锹、洋镐干了起来……

技术人员进行野外调查

加班到天亮

如何能提交可行的矿山生态修复设计报告?该分院党支部书记、教授级高级工程师雷华友,多次与技术人员交流探讨设计思路、设计方案。两天后,一套涉及“危岩体清理、岩质坡面整形、填方平整、表面覆土、土地培肥、坡面植树、种草”的设计方案,终于出炉了。

之后,设计报告编制工作按下了“快进键”。在各个作业室,大伙有的敲打键盘,字字珠玑;有的精心制图,全神贯注;有的窃窃私语,交流切磋。“为了加快报告编制进度,我们周末也很少休息,有时候一忙连饭都顾不上吃。”技术员郑晨光一边埋头做图一边说。雷华友每天奔波于各个办公室之间,为项目组释疑解惑,解决报告编写中的“疑难杂症”;张奕哲则多次与自然资源部门沟通交流,解决计划恢复耕地、图斑不一致、预算费用等问题。而张帅,白天干了一天,晚上还要把活带回宿舍做,常常是在电脑前一忙就是一夜……

“通过实施这个项目,为我们今后承担更多生态环境项目积累了经验。为生态文明建设贡献我们的智慧和力量,付出再多的苦和累都是值得的!”张记飞表示。

设计报告编制中

Copyright © 2016 河南省资源环境调查二院有限公司

网站建设:洛阳恒凯科技 豫ICP备16028773号-1 ![]() 豫公网安备41037202000173号

豫公网安备41037202000173号